![]() PADOVA – IL BATTISTERO / La bestia che emerge dal mare con sette teste di cui una sembra morta ha su ogni capo delle evidenti tiare papali. Ciò è molto strano dato che l’affresco è stato realizzato in un luogo sacro, perché proprio il copricapo del papa? Qual era il messaggio di Giusto?

PADOVA – IL BATTISTERO / La bestia che emerge dal mare con sette teste di cui una sembra morta ha su ogni capo delle evidenti tiare papali. Ciò è molto strano dato che l’affresco è stato realizzato in un luogo sacro, perché proprio il copricapo del papa? Qual era il messaggio di Giusto?

LA BESTIA CON LE TIARE PAPALI

ARTICOLO E FOTOGRAFIE / Isabella Dalla Vecchia e Sergio Succu

__________________________

CATEGORIE

![]() Apocalisse

Apocalisse

![]() Dipinti misteriosi DA FARE

Dipinti misteriosi DA FARE

![]() Draghi

Draghi

![]() Enigmi sulla Chiesa

Enigmi sulla Chiesa

![]() Figure rare

Figure rare

![]() Giudizi Universali

Giudizi Universali

![]() Inspiegabile

Inspiegabile

I capitoli di questa scheda sono:

• La bestia con le tiare papali di Isabella Dalla Vecchia –

info@luoghimisteriosi.it

• La lonza del Battistero di Serena Campagnolo – serestella@hotmail.com

Con la collaborazione di Francesco Pavanini

La bestia con le tiare papali

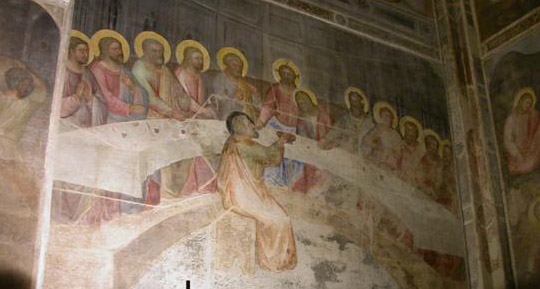

Il battistero di Padova è del XII secolo ed è interamente affrescato da Giusto de Menabuoi, che ha realizzato anche gli affreschi di Viboldone a Milano.

Gli affreschi sono del 1375 e illustrano l’Antico e il Nuovo Testamento e l’Apocalisse.

Il primo impatto che lascia senza fiato è la raffigurazione del Giudizio Universale sulla cupola, perché lo spettatore si sente irrimediabilmente osservato da centinaia di occhi giudicanti.

Ma particolare attenzione merita l’apocalisse nell’abside, uno dei rarissimi esempi di rappresentazione di Apocalisse completa. Infatti vengono minuziosamente rappresentati tutti gli episodi, seguendo con precisione quanto riportano gli scritti, tranne per uno stranissimo particolare.

La bestia che emerge dal mare con sette teste di cui una sembra morta ha su ogni capo delle evidenti tiare papali. Ciò è molto strano dato che l’affresco è stato realizzato in un luogo sacro, perché proprio il copricapo del papa? Qual era il messaggio di Giusto?

(WinCE).jpg)

1Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. 2La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande. 3Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera presa d’ammirazione, andò dietro alla bestia 4e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: “Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?”. 5Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d’orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. 6Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. 7Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. 8L’adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell’Agnello immolato.

(WinCE).jpg)

(WinCE).jpg)

1Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei quattro esseri viventi che gridava come con voce di tuono: “Vieni”. 2Ed ecco mi apparve un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli uscì vittorioso per vincere ancora. 3Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: “Vieni”. 4Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada.

(WinCE).jpg)

(WinCE).jpg)

5Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: “Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. 6E udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: “Una misura di grano per un danaro e tre misure d’orzo per un danaro! Olio e vino non siano sprecati”. 7Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che diceva: “Vieni”. 8Ed ecco, mi apparve un cavallo verdastro. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno. Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra

(WinCE).jpg)

(WinCE).jpg)

1Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 2Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. 3Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; 4la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. 5Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. 6La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per milleduecentosessanta giorni.

La lonza del Battistero

di Serena Campagnolo

Con la collaborazione di Francesco Pavanini

L’animale rappresentato è una lonza “di pel macolato coverta”, un tipo di felino (leopardo o pantera) citato da Dante all’inizio dell’Inferno come simbolo di lussuria. I Bestiari medievali spiegano che era l’allegoria del peccato, capace di bloccare i buoni propositi dell’uomo e spingerlo al male. Dal corpo della lonza dipinta nel Battistero di Padova si dipartono sette colli con sette teste (forse i sette vizi capitali?) tutte, però, recanti tiare papali, in particolare le prime tre da destra le hanno doppie.

Le indicazioni per una possibile spiegazione sono le seguenti: Giusto de’ Menabuoi, pittore alla corte dei Carraresi di Padova, esegue l’affresco del Battistero (commissionato da Fina Buzzaccarini, moglie di Francesco da Carrara il Vecchio) tra il 1375 e il 1378. Le tematiche, come di consueto riguardano la vita di Cristo e della Madonna fino al Giudizio finale. L’inserzione di questa immagine della lonza, chiaramente allegorica, rappresenterebbe una “finestra” sull’attualità relativamente alla “cattività avignonese” cioè al lungo soggiorno della corte papale ad Avignone in Francia, iniziato nel 1309 e non ancora concluso (il Papa sarebbe tornato a Roma nel gennaio del 1377).

Secondo il computo dei Papi che si sono succeduti sul soglio pontificio, se ne ricordano ben sette di francesi che potrebbero essere rappresentati forse dalle sette teste con le tiare:

Bertrand de Gouth, Papa Clemente V (dal 1305 fino al 1314)

Jacques Duèze, Papa Giovanni XXII (fino al 1334)

Jacques Fournier, Papa Benedetto XII (fino al 1342)

Pierre Roger, Papa Clemente VI (fino al 1352)

Étienne Aubert, Papa Innocenzo VI (fino al 1362)

Guillaume de Grimoard, Papa Beato Urbano V (fino al 1370)

Pierre Roger de Beaufort, Papa Gregorio XI (fino al 1378)

La cattività avignonese e la temperie religiosa e politica sarebbero state conosciute a Padova attraverso la presenza di Francesco Petrarca che fin dalla fanciullezza era vissuto ad Avignone dove il padre sperava di ottenere incarichi presso la corte papale (1311). Petrarca scrisse al Papa per favorire il suo intervento nelle rivolte della penisola italiana ma anche per richiedere il ritorno della sede pontificia da Avignone a Roma come testimonia la lettera VII a Urbano V: “Ad Urbano V …Caldissimamente esorta il Pontefice che, lasciato Avignone, riporti a Roma la sedia papale…Stetti alcun tempo dubbioso, o beatissimo Padre, se scrivere … Mi eccitavano a farlo la fama e le lettere degli amici miei…mentre tutti muti si stavano e silenziosi, l’esortare e il riprendere il principe di Roma…più che ad ogni altra città tu sei legato a Roma. … ma quella (la Chiesa) ha te solo, che sei di Roma pontefice solo, solo suo sposo. Di quella sposa adunque io ti domando: che fa ella? In qual condizione si trova? Quali sono le sue speranze? E se tu taci, rispondo io: povera, inferma, miserabile, derelitta, coperta degli abiti della vedovanza, giorno e notte ella piange mestamente…Ma come dormir tranquillo sotto i tetti dorati, in riva al Rodano, mentre il Laterano cade in rovina, e la chiesa… non ha difesa dai venti e dalle pioggie, vacillano le sante case di Pietro e di Paolo… Ma tu, allontana da te i vani tuoi consiglieri…e delibera, se ti piaccia, per quel poco di tempo che ti avanza, rimanerti nel fango di Avignone, o non piuttosto venirne a Roma che è tutta sangue ed ossa di martiri; se in cotesto scoglio, patria del vento e della bufera, o meglio tu stimi d’esser sepolto nel Vaticano, luogo santissimo e senza possibil confronto nobilissimo al mondo: se finalmente nel giorno dell’estremo giudizio tu voglia vederti intorno risorti insiem con te i peccatori avignonesi, infami fra quanti sono in sulla terra, o ritrovarti in compagnia di Pietro, di Paolo, di Stefano, di Lorenzo, di Silvestro, di Gregorio, di Girolamo, di Agnese, di Cecilia e di tante e tante migliaia di santi, che la fede di Cristo confessaron fedeli, o animosamente per essa poser la vita”, (Epistole Senili, VII).

A partire dagli anni Sessanta del XIV secolo, Petrarca prese a soggiornare a Padova e successivamente si stabilì ad Arquà, sui Colli Euganei, nella casa che Francesco Da Carrara gli aveva donato. Negli ultimi anni della sua vita si mosse di rado e giunse a rifiutare la nomina a segretario papale ad Avignone. Morì nel 1374.

All’interno del Battistero del Duomo, presso la porta laterale, un cenotafio (monumento sepolcrale onorario che non contiene la spoglia del defunto), realizzato nel XIX secolo, ricorda Francesco Petrarca canonico del Duomo.

Il tanto auspicato ritorno del Papa a Roma e la riforma della Chiesa erano stati invocati a più riprese anche da Santa Caterina da Siena in lettere piene di esortazioni in questo senso rivolte al Papa: “Santissimo Padre, Dio v’ha posto come pastore sopra le pecorelle sue di tutta la religione cristiana…o dolcissimo padre, il mondo già non può più: tanto abbondano li vizii e singolarmente in coloro che sono posti nel giardino della santa Chiesa…oimè, dov’è la profonda umiltà, con la quale umiltà confondano la superbia della propria sensualità loro? Con la quale, con grande avarizia, si commettono le simonie, comperando li beneficii con presenti (regali) e con lusinghe o con pecunia, con dissoluti e vani adornamenti, ‘l non come clerici, ma peggio che secolari. Oimè, babbo mio dolce, poneteci rimedio…”(lettera CCXCI – A Urbano VI);

“Santissimo e dolcissimo padre in Cristo dolce Gesù…ho inteso che li dimoni incarnati hanno eletto non Cristo in terra, ma fatto nascere Anticristo contra voi Cristo in terra…pregovi, santissimo Padre, quanto io so e posso che…facciate buona guardia della vostra persona…(Lettera CCCVI – A Urbano VI);

“…se reformate questo ventre della sposa vostra (Chiesa), tutto l’altro corpo agevolmente si riformerà…con la buona e santa fama e odore delle virtù si spegnerà l’eresia…permanete nella santa e dolce dilezione di Dio. Piaccia alla Santità vostra di tenere persone fedeli presso a sé; che si vegga che temano Dio, acciò quello che si fa e dice in casa vostra non sia portato alli dimoni incarnati, cioè l’Antipapa e li seguaci suoi…” (lettera CCCLXIV – A Urbano VI);

“…poscia ricordovi della ruina che venne in tutta Italia per non provvedere alli cattivi Rettori, che governano per sì fatto modo, che essi sono stati cagione d’avere spogliata la Chiesa di Dio…” (lettera CCCLXX – A Urbano VI).

In breve:

-

La situazione di degrado e abbandono in cui versa la Chiesa, determinata dai vizi e dai peccati rappresentati dalla lonza, dura da circa settant’anni, da quando cioè il papato ha abbandonato la sua sede naturale ed eletta di Roma e si è spostato ad Avignone (fino al 1377).

-

Sul soglio pontificio si sono succeduti sette papi francesi, che potrebbero essere stati simbolicamente rappresentati dalle teste coronate con le tiare, a volte sono stati eletti anche degli antipapi, ricordati da Santa Caterina da Siena (chiaro segno dello sbandamento) cui potrebbero alludere le tiare doppie.

-

Verso il 1375 i signori Da Carrara di Padova hanno commissionato la decorazione del Battistero del Duomo al pittore Giusto de’ Menabuoi che ha rappresentato nel ciclo pittorico le storie sacre della vita di Cristo come da tradizione.

-

Egli ha inserito, inoltre, una misteriosa raffigurazione di una lonza a sette teste che non è in contrasto con le scene sacre, proprio per la natura del luogo che le accoglie: il Battistero, dove i fedeli venivano battezzati secondo il rito che simboleggiava il seppellimento dell’uomo “vecchio” e la rinascita dell’uomo nuovo.

-

C’era bisogno infatti di una rigenerazione, principalmente interna, della Chiesa (come testimoniano le lettere accorate inviate a papa Urbano V dal poeta Francesco Petrarca e quelle di Santa Caterina da Siena a papa Urbano VI) e una decisa reazione alle eresie e agli antipapi: quale sede migliore per lavare via tutti i peccati?

-

Una conoscenza precisa di quanto stava accadendo al papato potrebbe essere stata veicolata dalla presenza alla corte carrarese di Francesco Petrarca che fin da giovane aveva frequentato la sede papale di Avignone (1311). Il poeta aveva rifiutato la nomina a segretario papale mentre era diventato canonico del Duomo di Padova, come testimonia anche la presenza del cenotafio all’interno del Battistero del Duomo.

Serena Campagnolo

Con la collaborazione di Francesco Pavanini

Il sito dei luoghi misteriosi

www.luoghimisteriosi.it – info@luoghimisteriosi.it

(WinCE).jpg)

(WinCE).jpg)

(WinCE).jpg)